Гражданская война в России стала не только столкновением армий и идеологий, но и глубоким расколом в культуре. Поэзия, всегда чутко реагирующая на боль и потрясения эпохи, оказалась на передовой этого духовного противостояния.

По разные стороны баррикад встали не только солдаты, но и мастера слова, чьи стихи стали оружием пропаганды, криком отчаяния, молитвой и свидетельством невиданной братоубийственной трагедии.

Противостояние поэтов «белого» и «красного» лагерей – это история о верности, отчаянии, утраченной Родине и разном видении будущего России.

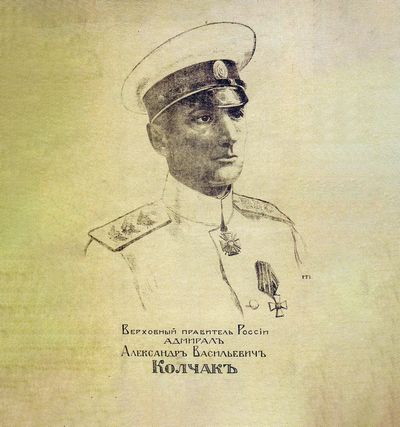

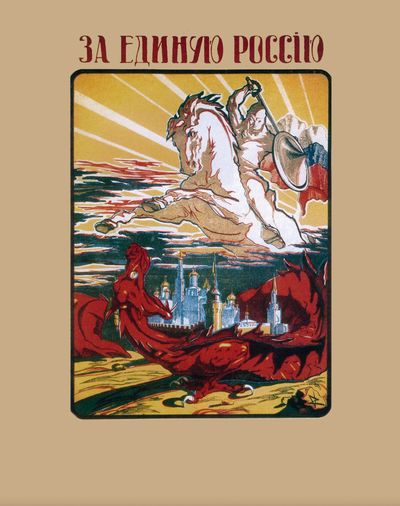

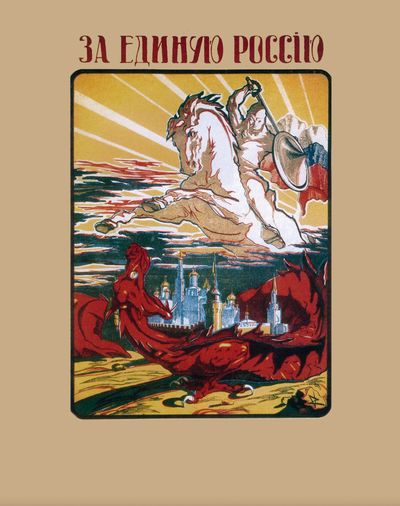

«За Веру, Царя и Отечество?» : голоса Белого дела

Поэзия Белого движения была пронизана чувством трагического долга, ностальгии и обреченности. Ее авторы – часто выходцы из старой интеллигенции, офицерства, дворянства – воспринимали борьбу как последний рубеж защиты России от хаоса и поругания святынь.

Их стихи звучали на митингах в Омске и Ростове, в окопах под Перекопом, в эмигрантских салонах Константинополя и Парижа.

«Нас мало, но принят вызов. Нас мало, но мы в бою! Россия, отважный призван отдать тебе жизнь свою!»

«Нас мало, но принят вызов. Нас мало, но мы в бою! Россия, отважный призван отдать тебе жизнь свою!»

Мотивы и темы

- Верность присяге и идеалам: воспевание долга, чести, офицерского братства («Мы – белые рыцари, встань за Россию!», «Черносотенец» Р.Б. Гуля).

- Ностальгия по утраченной России: глубокая тоска по прежней жизни, усадебной культуре, «России, которую мы потеряли» (мотивы у А. Несмелова, И. Савина).

- Религиозное осмысление: восприятие войны как искупительной жертвы, борьбы с «антихристовой силой», молитвы о спасении Родины (сильно у И. Елагина, С. Бехтеева – автора знаменитых монархических стихов, ходивших в списках).

- Трагизм и обреченность: осознание возможного (и часто неизбежного) поражения, мотив «последних бойцов», «ледяного похода», гибели старого мира («Мы уходим, раздавлены, сломлены…» – И. Савин).

- Ненависть к «красной смуте»: изображение противника как варваров, разрушителей, палачей (часто в публицистической, плакатной поэзии).

Ключевые фигуры

- Николай Туроверов: донской казак, офицер. Его стихи – эпическая песнь о казачьей трагедии, уходе в изгнание («Уходили мы из Крыма…», «Дон»).

- Арсений Несмелов (Митропольский): офицер-дроздовец. Философская рефлексия о войне, вине, изгнании. Его поэзия – мост между Серебряным веком и эмиграцией («Без России», «Через океан»).

- Иван Савин (Саволайнен): юный офицер, переживший красный плен. Его стихи – крик невыносимой боли, свидетельство зверств, тоска по дому («Пленный», «Лагерь»). Умер молодым в эмиграции.

- Сергей Бехтеев: поэт-монархист, чьи страстные, порой плакатные стихи («Молитва», «Россия») широко распространялись в Белой армии как знамя верности.

- Другие голоса: Роман Гуль, Владимир Амфитеатров-Кадашев, Анна Марли (еще юная писала патриотические стихи в Крыму).

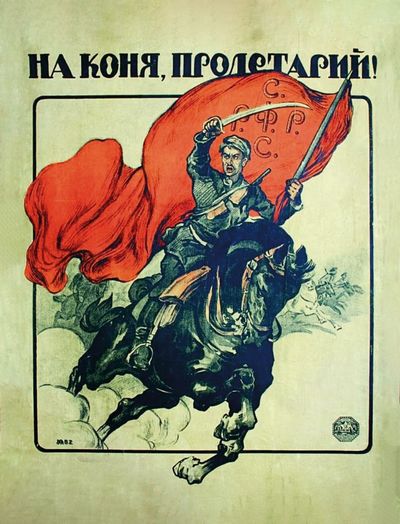

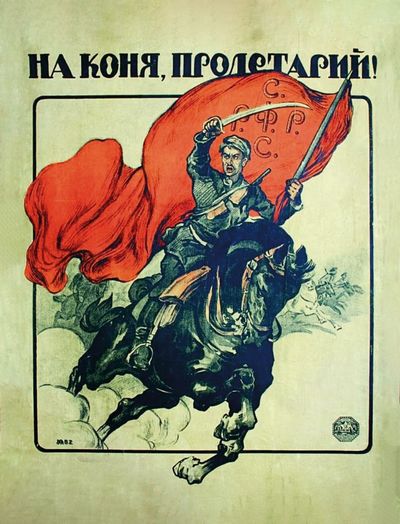

«Весь мир насилья мы разрушим…»: Поэты Революции и Красного лагеря

Поэзия «красного» лагеря была агрессивно устремлена в будущее, пронизана пафосом разрушения старого мира и строительства нового. Она служила мощным орудием агитации, прославляла революционное насилие как необходимое, воспевала вождей и «пролетарскую мощь». Однако и здесь звучали более сложные, трагические ноты.

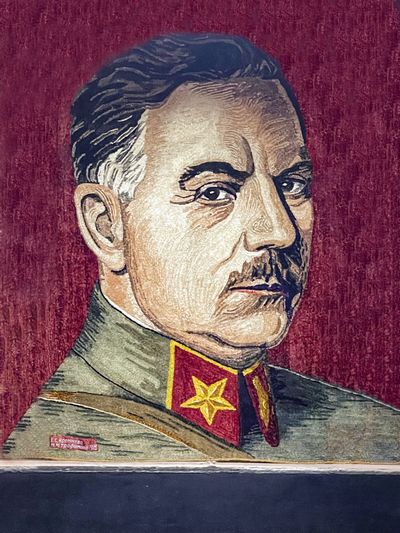

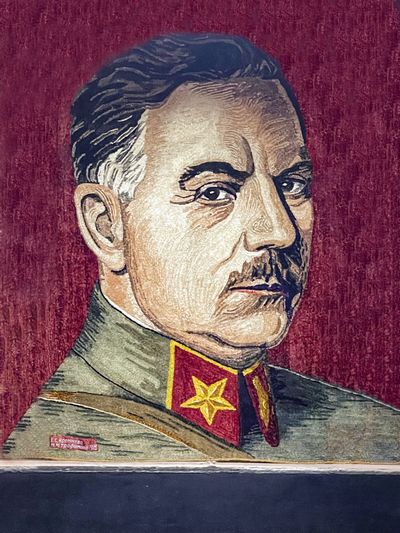

«Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР!»

«Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР!»

Мотивы и темы

- Апокалипсис и революционный пафос: восприятие войны как очистительной бури, «мирового пожара», рождение нового мира из крови и стали («Наш марш» Маяковского, «Двенадцать» Блока).

- Прославление борьбы и победы: гимны Красной Армии, героизму комиссаров и красноармейцев, образу Ленина («Левый марш», «Хорошо!» Маяковского, «Баллада о двадцати шести» Багрицкого).

- Ненависть к «буржуям» и «контре»: демонизация врага, сатира на «бывших», призывы к беспощадной борьбе (Маяковский, Демьян Бедный).

- Утопия нового мира: вера в светлое социалистическое будущее, ради которого оправданы любые жертвы.

- Народность и массовость: обращение к простому языку, лозунговость, использование частушечных ритмов, создание песен («Там, вдали, за рекой…»).

- Трагедия и сомнение: даже у самых пламенных певцов революции (Блок в «Двенадцати», Есенин в «Инонии» и «Сорокоусте», позже Багрицкий) звучали тревожные, апокалиптические, скорбные ноты, ощущение огромной цены происходящего.

Ключевые фигуры

- Владимир Маяковский: «Агитатор, горлан, главарь». Его мощный, новаторский стих стал рупором революции. Плакаты «Окна РОСТА», поэмы «150 000 000», «Владимир Ильич Ленин» – образцы воинствующей революционной поэзии.

- Александр Блок: его поэма «Двенадцать» (1918) – гениальное и амбивалентное произведение. Это и принятие «мирового пожара», и мистический ужас перед кровавым хаосом, где Христос впереди отряда красногвардейцев. Стала символом сложности эпохи.

- Сергей Есенин: переживал революцию как крестьянский, природный апокалипсис («Инония», «Преображение»). Позже его «маленькие поэмы» («Сорокоуст») полны щемящей жалости к гибнущей деревенской Руси, что вызвало нападки пролетарских критиков.

- Демьян Бедный (Ефим Придворов): главный «поэт-агитатор» большевиков. Его сатирические стихи, басни, фельетоны («Манифест барона фон дер Гольца») были просты, злы и невероятно популярны в массах.

- Эдуард Багрицкий: его романтико-героическая поэзия («Дума про Опанаса», «Смерть пионерки») прославляла революционную жертвенность и борьбу, но была наполнена и трагическим пафосом.

- «Пролеткультовцы» и «Кузница»: поэты вроде Василия Казина, Михаила Герасимова, Владимира Кириллова пытались создать «чисто» пролетарскую поэзию, воспевая заводы, машины, коллективный труд, часто в ущерб художественности.

Суть противостояния: не только политика, но и культура

Это противостояние было глубже политики. Это был конфликт двух культурных парадигм.

«Белая» поэзия: уходила корнями в традиции Серебряного века, классической русской литературы. Акцент на личности, душе, вечных ценностях, религиозности, исторической преемственности. Взгляд назад и вглубь (традиция, память). Доминирующий тон – элегический, трагический.

«Красная» поэзия: рвала с прошлым, ориентировалась на утопическое будущее, коллектив, революционный разрыв. Использовала авангардные формы (футуризм), простой язык, плакатную образность. Взгляд вперед и вширь (утопия, масса). Доминирующий тон – гимнический, агитационный, маршевый.

«Высoко в небе ясном вьется алый стяг, Мы мчимся на конях, туда, где виден враг».

«Высoко в небе ясном вьется алый стяг, Мы мчимся на конях, туда, где виден враг».

Итоги и трагедия

- Победа «красного» слова: поэзия большевиков, поддержанная государством, достигла огромной аудитории. Она формировала сознание масс. Но очень скоро (уже в 1920-е гг.) и она попала под жесткий контроль, а многие ее яркие представители (Блок – умер, Есенин – погиб, Клюев, Клычков – репрессированы, Маяковский – застрелился) столкнулись с невозможностью творчества в условиях нарастающей диктатуры.

- Исход и память «белого» слова: поэзия Белого движения потерпела военное и политическое поражение. Ее авторы либо погибли (как многие офицеры-поэты), либо оказались в эмиграции (Харбин, Берлин, Париж, Прага). Здесь их поэзия стала голосом «России №2», хранителем языка, памяти и традиций, оплакивающим погибшую Родину и мучительно осмысляющим катастрофу. Она расцвела в эмиграции (Георгий Иванов, Марина Цветаева – хотя ее позиция была сложной, Владислав Ходасевич, продолжившие традиции Несмелов, Туроверов).

- Общая трагедия: Гражданская война стала колоссальной травмой для всей русской поэзии. Она разорвала культурное пространство, уничтожила или изгнала таланты, на десятилетия подчинила слово политике. Поэты по обе стороны баррикад (за редким исключением вроде Демьяна Бедного) стали в той или иной степени жертвами этой братоубийственной бойни.

- Поэтическое противостояние Гражданской войны – это не просто спор стихотворцев. Это отражение глубочайшего цивилизационного раскола. Стихи белых и красных – две части разбитого зеркала русской судьбы. Одни оплакивали гибель старого мира, другие славили рождение нового, но и те, и другие дышали одним воздухом всеобщей трагедии.

Сегодня и плач Туроверова о Доне, и марш Маяковского, и мистические образы Блока, и горькие строки Савина из эмиграции – все это бесценные страницы нашей общей литературы, страшное и величественное свидетельство эпохи, когда брат шел на брата, а поэзия стала и знаменем, и надгробным плачем. Это наследие напоминает о цене раскола и о том, что подлинная культура в конечном итоге стремится к преодолению пропасти, пусть даже через горькую память.