На протяжении веков Россия настойчиво осваивала Арктику. В этих трудах принимали участие не только десятки полярных экспедиций, но и сотни заводов на Большой земле. В их числе – одно из старейших и крупнейших российских сталелитейных предприятий – Обуховский завод.

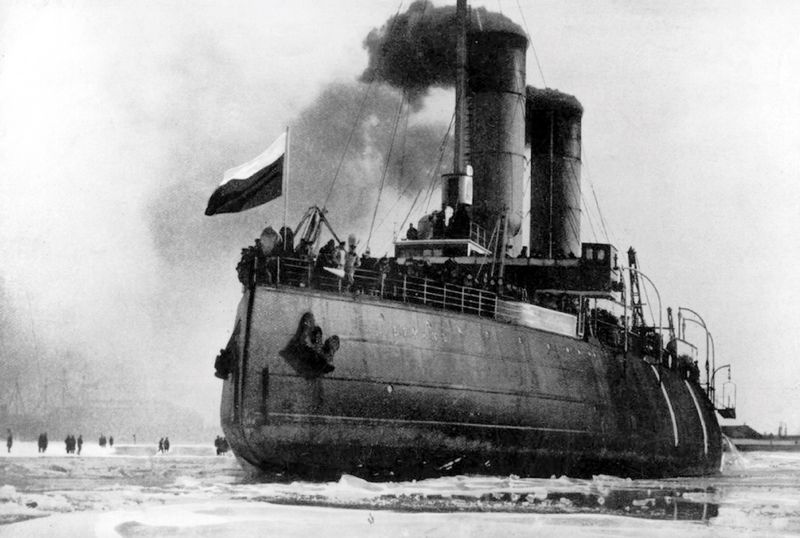

В конце XIX века русские моряки пришли к идее о необходимости строительства для нужд освоения Арктики крупных ледоколов, способных ломать лед толщиной свыше метра и готовых работать в открытом море. До этого ледокольные суда применялись в прибрежных водах и на реках. Первым линейным ледоколом стал «Ермак», технические требования к его строительству сформулировал адмирал Степан Макаров.

В 1897 г. правительство одобрило выделение средств на строительство корабля. Однако все крупные российские верфи в тот момент были заняты постройкой броненосцев и крейсеров для ВМФ. Поэтому корабль по русскому заказу заложили на английской верфи в Ньюкасле, на фирме Армстронг. В марте 1899 г. «Ермак» пришел в Санкт-Петербург, преодолев по пути лед толщиной около метра. Летом того же года ледокол отправился в свой первый арктический поход с адмиралом C.C. Макаровым на борту.

Будучи, по сути, экспериментальным кораблем, работая в экстремальных условия, да еще и под руководством чрезвычайно энергичного Степана Макарова, «Ермак» часто выходил из строя. Первые ремонтные работы производились фирмой-строителем, затем их передали на отечественные заводы. Так, в ноябре 1902 г. изготовление двух гребных валов для «Ермака», взамен прогнувшихся прежних, было поручено Обуховскому сталелитейному заводу.

К тому времени ОСЗ имел уже богатейший опыт изготовления стальных изделий различного назначения. Основанный в 1863 г. товариществом П.М. Обухова, С.Г. Кудрявцева и Н.И. Путилова по контракту с Морским министерством Российской империи, завод уже в начальный период производства своей основной продукции – артиллерийских орудий – добился выдающихся результатов. В конце 80-х гг. XIX века орудия ОСЗ были в ходе сравнительных испытаний признаны не уступающими, а отчасти – и превосходящими продукцию «законодателя артиллерийской моды» Круппа, что позволило полностью отказаться от зарубежных поставок.

В 90-е гг. того же века ОСЗ освоил производство закаленных и незакаленных легированных стальных броневых плит, став, по сути, флагманом российской металлургии и одним из ведущих сталелитейных предприятий мира. В силу имеющихся компетенций заказ на изготовление гребных валов для «Ермака» завод выполнил на самом высоком уровне и весьма быстро. 17 апреля 1903 г. гребные валы производства ОСЗ были доставлены на «Ермак», стоящий у набережной Васильевского острова. 8 мая проведены механические испытания.

О качестве использованной при изготовлении валов стали красноречиво свидетельствует письмо вице-адмирала Владимира Верховского директору ОСЗ Геннадию Власьеву: «Из рассмотрения результатов испытания брусков от изготовленных на подведомственных Вам заводах двух гребных валов для ледокола «Ермак», выяснилось, что валы эти отлиты из стали весьма высокого качества, выдающейся по своим достоинствам, так как сталь эта дала очень высокий предел упругости 38,32 кил. при разрывном грузе в 58 кил. и удлинении (на 100 мм. длины) в 24%.

На такую исключительную по своим достоинствам сталь обратил свое внимание эксперт металлургии при Главном управлении кораблестроения и снабжений, генерал-майор Феодосьев, и выразил желание исследовать состав этой стали.

Ввиду изложенного прошу Ваше Превосходительство не отказать в зависящем распоряжении о доставлении мне для указанной выше цели в возможной скорости брусков шесть от упомянутых гребных валов». (Из фондов ЦГИА, ф.1267 оп.1 д.862, «О заказах Морского министерства на гребные валы (для ледокола «Ермак»)»).

Производством ответственных узлов для арктических ледоколов ОСЗ, переименованный после революции в завод «Большевик», занимался и в советское время. В 1940 г. «Большевику» было поручено изготовление валов для ледокольного парохода «Ленин» и ледокола «Ф. Литке». Оба корабля активно работали в Заполярье – «Ф. Литке» в 1934 г. совершил первое сквозное плавание с востока на запад Северным морским путем за одну навигацию, «Ленин» в 1937 г., при проводке каравана, был затерт льдами и зимовал до весны. При столь интенсивном использовании корабли нуждались в ремонте. Завод «Большевик» прекрасно справился с этой задачей. 21 мая 1940 г. был издан приказ о благодарности и премировании отличившихся работников предприятия за досрочное выполнение заказа Главсевморпути, за высокое качество и проявленную инициативу при выполнении указанных работ.

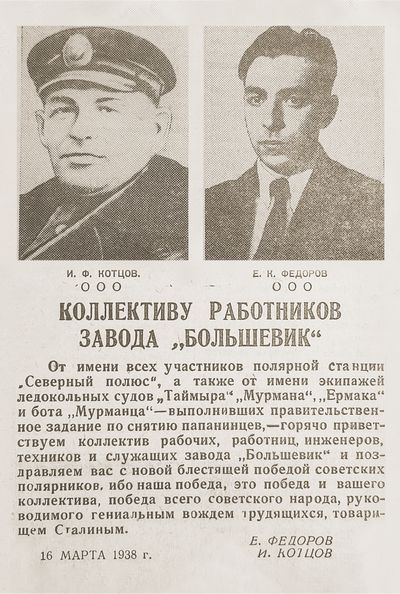

Коллектив завода «Большевик» связывали с Арктикой не только трудовое участие, но духовное родство. Как и все советские люди, в 30-е гг. XX века заводчане с трепетом следили за ходом полярных экспедиций. Освоение Заполярья регулярно освещалось на страницах заводской газеты. Ярким примером являются статьи газеты «Большевик», посвященные экспедиции на дрейфующей станции «СП-1» в 1937-38 гг. Отважная четверка советских ученых – Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров – живя в лагере на дрейфующей льдине, на протяжение 9 месяцев изучала Центральную Арктику. В этот период на страницах «Большевика» регулярно публиковались статьи об истории освоения Заполярья – не только заметки профессиональных ученых, но и мысли и слова поддержки самих заводчан, стихи их детей, посвященные подвигу полярников.

Возвращения на родину легендарных ученых ждала вся страна. С трепетом этого ожидали и обуховцы. 15 марта ледокол «Ермак» с папанинцами на борту встал на причал в Ленинграде. В числе других ленинградцев героев Северного полюса встречала и делегация завода «Большевик». На следующий день участник экспедиции Евгений Федоров и капитан ледокола «Мурман» Иван Котцов посетили предприятие «с ответным визитом». Вот как об этом писала газета «Большевик»: «На заводском дворе неподалеку от памятника В.И. Ленину собрались тысячи людей на митинг, посвященный встрече с папанинцами. В 17 часов на трибуне под многократное громовое «ура» появляется Евгений Константинович Федоров в сопровождении капитана ледокольного парохода «Мурман» тов. И.Ф. Котцова. Тысячи голосов в едином порыве приветствуют самого молодого представителя героической четверки».

На последовавшем митинге работник цеха №48 Н.А. Ермолаев сказал: «Дорогие товарищи, мы ни минуту не сомневались в вашем успехе. Ваше бесстрашие, ваш героизм служат нам примером для еще лучшей стахановской работы на производстве». Возвращение на Большую землю «папанинской четверки» закрыло одну из ярких страниц в истории освоения Арктики. Но сама история продолжалась и продолжается по сей день.

Сегодня ОСЗ «Большевик», преобразованный в АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод», продолжает выпускать изделия для нужд Арктики.

Развивается «ледокольная тематика» – в Конструкторском бюро специального машиностроения (входит в состав «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод») был разработан транспортно-упаковочный комплект ТУК 120. Он предназначен для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива атомного ледокольного флота. Это ТУКи нового поколения, полностью удовлетворяющие современным требованиям МАГАТЭ к упаковке ядерных материалов и безопасности их хранения.

Металло-бетонные контейнеры ТУК-120 имеют три барьера безопасности, обеспечивающие герметичное хранение уран-циркониевого ОЯТ. Предусмотренная длительность хранения – 50 лет. За это время, как ожидается, российские атомщики разработают технологии переработки ОЯТ – в этом направлении уже есть серьезные достижения. Ну а пока в мире нет технологий переработки отработанного ядерного топлива, ТУК 120 остается надежным решением задачи его хранения и транспортировки.

Еще одним арктическим проектом является адаптация для службы в Заполярье вездехода БАЗ-69092 производства Брянского автомобильного завода (входит в состав «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод»). «Арктический» БАЗ-69092 создан для нужд МЧС РФ и предназначен для использования в аварийно-спасательных, эвакуационных и гуманитарных операциях в экстремальных условиях – на Крайнем Севере, труднодоступных горных районах.

БАЗ-69092 отличается высокой проходимостью: угол преодолеваемого подъема – 30°, косогора – 40°, ширина рва – 0,9 м, глубина брода – 1,4 м. Скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода – 1000 км. По сравнению с базовой версией, «арктическая» в значительной мере изменена, в частности, оснащена системой подогрева топлива, двойными стеклами, усиленным корпусом и т.д. Обеспечена возможность эксплуатации при температуре в -60°С.

В 2018 г. начались натурные ходовые испытания вездехода. Уже в ходе их первого этапа вездеход подтвердил все заявленные характеристики, продемонстрировав высокую проходимость, грузоподъемность, возможность эксплуатации в условиях низких температур. Летом того же года испытания пришлось совместить с практической работой – вездеход принял участие в гуманитарной операции в Республике Саха (Якутия). «Арктический» БАЗ-69092 доставил в наиболее пострадавшие от паводка, труднодоступные районы республики более 17 тонн продуктов питания и строительных материалов.

Обуховский завод вносит свой вклад в ту работу по выпуску продукции «арктического применения», которую ведет сегодня Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Предприятия Концерна создают для Заполярья не только средства ПВО в «арктическом исполнении», но и системы связи, мониторинга грунтов, «гражданские» версии вездеходов и многое другое.

Статья подготовлена на основе материалов, предоставленных в редакцию журнала «Национальная оборона» сотрудниками Музея истории Обуховского завода.