Геополитическая борьба, обострившаяся в последнее десятилетие, едва ли утихнет в обозримом будущем. В этой ситуации уместно задуматься о том, каким образом Россия может не только выстоять в этой борьбе, но и дать достойный ответ оппонентам, не прибегая к крайним мерам, а также успешно реализовывать свои интересы в любом регионе мира.

В этой ситуации стоило бы вспомнить о концепции морской мощи. В нашей стране эта доктрина зачастую незаслуженно обходится вниманием под тем предлогом, что мы якобы являемся крупнейшей сухопутной державой, и пока на суше у нас хватает забот, в сторону Мирового океана лучше не смотреть. Однако корректна ли такая логика? Противостояние моря и суши является одним из наиболее фундаментальных сюжетов всемирной истории – и обходить его стороной при определении оптимальной глобальной стратегии России неразумно.

Почему Запад исторически смог достичь такого успеха, что в итоге стал диктовать свои правила всему миру? К началу Нового времени Европа была бедным и неблагополучным регионом, а уровень ее экономического развития был несопоставим, например, с Китаем, который вплоть до начала XIX века по объему ВВП обгонял все европейские страны вместе взятые. Однако к завершению этого столетия Запад объявил себя хозяином мира, продемонстрировав ни с чем не сравнимую экономическую, военную и технологическую мощь.

Историки десятилетиями пытались объяснить удивительное возвышение западного мира. Однако все объяснения будут неполны без учета одного фактора. Имя ему – море. Что стало основой для успешной торговли внутри Европы и за ее пределами? Возможность перевозить товары морским путем или по внутренним водным артериям. Что побудило Запад изобрести сложные схемы привлечения заемных средств, страхования рисков, создать биржи и акционерные общества? Необходимость строить суда и делать морские перевозки более безопасными и предсказуемыми в экономическом плане. Что двигало прогресс науки и техники в Европе? Прежде всего, потребность мореплавателей в эффективных средствах навигации, управления кораблями – и, конечно, защиты и нападения.

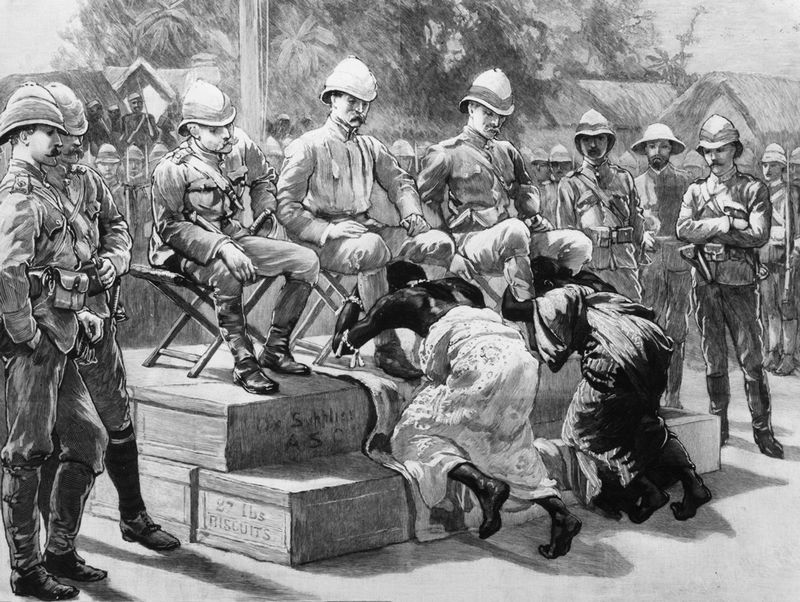

Секрет европейского могущества во многом заключается в том, что торговые, финансовые, технологические и другие соображения идеальным образом сошлись на стратегическом направлении развития – наращивании морской мощи. Именно это сделало возможными беспримерные по масштабу колониальные захваты, которые на многие сотни лет обеспечили западный мир почти что неограниченными ресурсами.

Морское доминирование Запада изначально не было предопределено – так, к началу эпохи Великих географических открытий, Китай далеко обгонял португальцев и испанцев по своему морскому потенциалу. История возвышения Запада за счет фактора морской мощи учит нас тому, что наличие технологий или многочисленных судов не означает автоматического обладания морской мощью. Запад в XV-XVII веках переиграл другие регионы мира за счет активной и продуманной морской политики. Неутомимое освоение океана стало основополагающим фактором возвышения трех держав, которые впервые в истории человечества заявили претензии на глобальную роль – Португалии, Испании и Нидерландов.

Когда среди европейских государств обострилась борьба за господство в Старом Свете, а затем и соперничество за колониальный передел мира, важность грамотной и дальновидной морской политики была доказана еще раз – на сей раз Англией, к концу XVII века вытеснившей испанцев и голландцев с пьедестала морского могущества. Эта страна, которая на протяжении нескольких сотен лет называла себя «владычицей морей», никогда не имела большой армии и не вела масштабных войн с другими европейскими державами за земли в Старом Свете. Однако на флот Англия денег не жалела никогда, а ее адмиралы готовы были ринуться в бой даже из-за частных унижений, которые оппоненты наносили британским подданным (вспомним «Войну за ухо Дженкинса» 1739 года). Сухопутные же дела Лондону были мало интересны по причине их слабой связи с торговлей и финансами.

Фактор морской мощи не просто наделил Англию и Запад в целом материальным богатством и военным потенциалом, которому долгое время никто не мог бросить прямой вызов. Море сформировало западное мышление и культуру. Люди и общества, делавшие ставку на освоение моря, мыслили совсем иначе, чем те, кто покорял сушу. Все это нашло свое воплощение в идеологии классического либерализма, которая расцвела во второй половине XIX века, когда Лондон встал во главе западной морской цивилизации.

В эту же эпоху появилось осознание того, что именно морская мощь лежит в основе триумфа Запада. Такой вывод сделал никому не известный американский морской офицер Альфред Мэхэн, выпустивший в 1890 году книгу «Влияние морской силы на историю», которую по праву считают одним из первых классических трудов геополитической мысли. Мэхэн доказывал, что борьба за господство на море представляет собой стержень западной истории и что именно акцент на морской мощи позволил Англии стать глобальным лидером.

Лейтмотивом его повествования является прозорливость английской элиты, которая не ввязывалась напрямую в кровопролитные битвы за контроль над Европой, а вместо этого прибирала к рукам мировую торговлю и финансы, стекавшиеся в Лондон под защитой пушек Королевского флота. Мэхэн доказывает: господство на суше непрочно, дорого и далеко не всегда приносит экономические дивиденды, а вот контроль над морскими пространствами, хотя поначалу и требует больших затрат, вскоре начинает окупать себя сам.

В самой Британии Хэлфорд Макиндер заметил, что к концу XIX века у человечества впервые появилось средство освоения суши, которое по своей эффективности если не догоняет морской транспорт, то сопоставимо с ним – железные дороги. В этих условиях Евразия становится единым целым – «мировым островом», ключевой зоной которого является пространство, которое начинается в Восточной Европе, продолжается в европейской части России и тянется на Юг, через Центральную Азию, в сторону Индии и Ирана, а также захватывает большую часть Сибири и север Китая. Это пространство британский географ называет «Хартлендом». Подобно тому, как мечтой морской державы является господство над основными океанскими коммуникациями, главной целью сухопутной державы является контроль над Хартлендом, путь к которому начинается с господства в Восточной Европе. К началу XX века, заявил Макиндер, появляется геополитическая сила, которая с помощью железных дорог, телеграфа и других инноваций впервые в истории может захватить Хартленд, – Россия.

Страх российской экспансии на Юг и появления России у ворот Индии давно преследовал британцев. Однако именно Макиндер дал этому страху глубокое обоснование: покорив Хартленд, Россия не просто станет доминирующей сухопутной силой. Хуже того – она консолидирует гигантские ресурсы этой территории и, устранив сухопутных соперников, обратит свой взор на морское пространство. Через становление в качестве глобальной сухопутной силы Россия начнет свой путь к статусу глобальной морской силы.

История XX века подтвердила правоту Мэхэна и Макиндера. К 1945 году глобальная геополитическая ситуация сложилась ровно в той системе координат, которую выстроили в свое время оба мыслителя. Глобальное лидерство было брошено на чашу весов, с разных сторон которых оказались величайшие сухопутная и морская державы соответственно. Северная Атлантика стала внутренним озером для ведомого Вашингтоном Запада (не зря созданный в 1949 году альянс был назван Североатлантическим), а на Тихом океане американцы прочно утвердили свое влияние вплоть до Японии. США установили контроль над важнейшими частями Мирового океана.

В свою очередь, СССР по итогам войны обеспечил свой безусловный контроль над Восточной Европой, с которой начинался путь к господству над Хартлендом. Более того, одержав победу, Советский Союз смог впервые в своей истории обратить взор на Мировой океан не просто в военном или экономическом, но в глобальном, геостратегическом плане.

Конечно, задолго до 1945 года Россия пользовалась статусом великой морской державы. Однако ее возможности по освоению морских пространств ограничивались необходимостью тратить огромные ресурсы на освоение колоссальных сухопутных площадей, которые на пике могущества Российской империи простирались от Польши и Финляндии до Афганистана, Желтого моря и Северной Америки. Обустройство этого «океана суши», как метко окрестил его один из современных историков, требовали гигантских затрат. В этих условиях Россия смотрела на освоение морей не как на самоцель, но как на средство усиления контроля над своими сухопутными владениями и ускорения их развития.

Это отнюдь не значит, что Россия не присутствовала в Мировом океане. Блестящей страницей отечественной истории являются экспедиции выдающихся мореплавателей XIX века, открывших Антарктиду, тщательно исследовавших Дальний Восток и Тихий океан и выполнивших не только научную, но и важнейшую цивилизационную миссию. Усилиями русских моряков флаг Российской империи был поднят не только над Аляской, но и (на короткое время) над Гавайскими островами, а на карте Океании до сих пор можно встретить такие названия, как атолл Суворова. Флот стал реальным инструментом расширения границ Русского мира в глобальном масштабе, а к концу XIX столетия, с наступлением эпохи брони и пара, в России задумались если не о полномасштабной экспансии в Мировой океан, то по меньшей мере о начале его постепенного освоения – в том числе для того, чтобы в случае конфликта поставить под удар британскую морскую торговлю.

Политические и военные катастрофы первой половины XX века надолго переключили внимание России и затем – СССР на защиту и освоение сухопутных пространств. Благодаря этому наша страна смогла обеспечить высокий уровень экономической самодостаточности – в отличие от Англии, чья зависимость от морских перевозок во время обеих мировых войн не раз ставила ее на грань катастрофы.

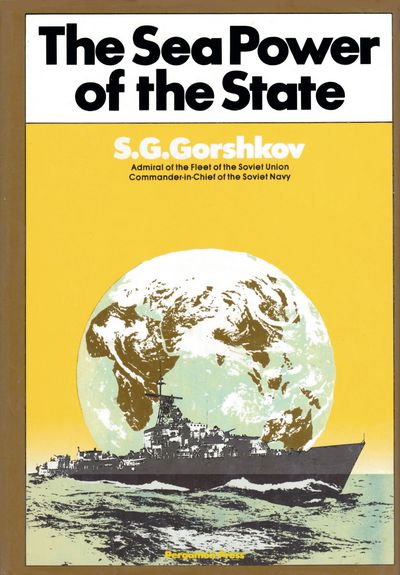

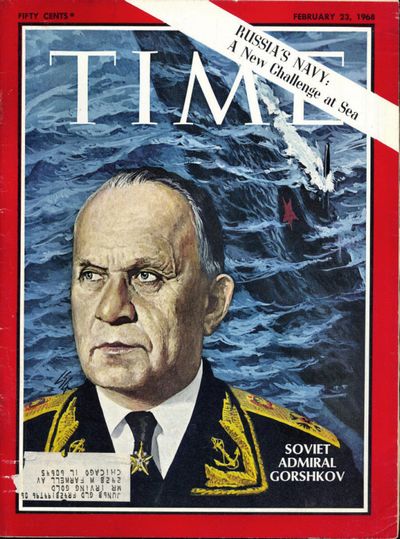

Задуманный еще И.В. Сталиным проект строительства океанского флота был реализован на поздних этапах «холодной войны» и обычно связывается с именем главнокомандующего ВМФ СССР С.Г. Горшкова. Геополитическая и геоэкономическая ситуация той эпохи была принципиально иной, чем в первой половине XX века. Советский Союз реализовывал не только поистине глобальные политические амбиции, но и собственный международный экономический проект, который некоторые историки называют «красной глобализацией». Осуществление таких планов было невозможно без овладения морской мощью во всех ее проявлениях. Исследователи нередко критикуют Горшкова и его стратегию развития флота за большое разнообразие типов и серий кораблей и, как следствие, чрезмерную затратность. И все же следует признать, что к 1980-м годам впервые в своей истории наша страна стала обладателем морской мощи глобального масштаба, обрела способность решать задачи в любой точке Мирового океана и бросить вызов морской державе номер один – США.

Свои теоретические взгляды Горшков изложил в книге «Морская мощь государства», вышедшей в 1976 году. На Западе ее мгновенно расценили как декларацию о выходе СССР на океанские просторы, а ее автора – едва ли не как советского Мэхэна. В своей книге Горшков особо подчеркнул, что морская мощь не сводится к возможностям ВМФ, а является комплексным показателем способности государства осваивать потенциал Мирового океана. В этом отношении СССР в 1980-е годы демонстрирует наивысшую точку морской мощи, которую когда-либо достигала наша страна. К тому времени она располагала не только вторым по силе ВМФ мира, но и огромным торговым флотом, который по своему тоннажу уверенно входил в десятку мировых лидеров, по некоторым категориям обгоняя даже США.

Геополитическая катастрофа 1991 года и последовавший за ней тяжелейший кризис уничтожили значительную часть советской морской мощи, однако и уцелевшего России хватило для того, чтобы оставаться одной из ведущих мировых морских держав. Это наследие помогает нашей стране и сегодня, когда все более широко разворачивается военная и гражданская кораблестроительная и судостроительная активность, а национальная морская политика приобретает все более широкий масштаб.

В 1991 году Советский Союз исчез не только с сухопутной карты мира, но также из Мирового океана. США смогли вздохнуть спокойно – отныне они пользовались статусом величайшей морской державы в мире, а сосредоточенная в их руках морская мощь имела абсолютный характер. И хотя значительную долю коммерческих перевозок по морю осуществляли европейские компании вроде Maersk, американцы могли не волноваться: деятельность этих операторов полностью находилась в экономическом, финансовом и правовом поле, контролируемом США, а за порядком на морях следили огромные американские ВМС. Если во времена господства Англии на море Лондон поддерживал так называемый «двухдержавный стандарт» (британский флот должен был превосходить флоты двух следующих по силе держав в совокупности), то к началу нынешнего тысячелетия ВМС США по своей мощи опережали все военные флоты мира вместе взятые. Однако достойного соперника у них не было: если не считать нанесения ударов по береговым объектам в ходе вторжения в Ирак или помощь сухопутным войскам в Афганистане и других локальных войнах, американские моряки в основном участвовали в комических «сражениях», в которых ракетные крейсера гонялись за моторными лодками с босоногими сомалийскими пиратами.

Возник вопрос: неужели морская мощь перестала играть ведущую роль в современном мире и работы Мэхэна и Горшкова можно списать в архив? На рубеже XX и XXI веков многие геополитические и военные мыслители ожесточенно спорили по этому поводу. Однако вскоре этот вопрос отпал сам собой.

Морские перевозки в наше время приобрели столь важную роль, какую они, возможно, никогда ранее не играли. Дело даже не в экономике – морская торговля стала той основой, на которой строится сам западный образ жизни. Модель потребительства, которая зародилась в послевоенных США, затем распространилась на Западе, а после окончания «холодной войны» завоевала значительную часть незападного мира, не может существовать без тысяч контейнеровозов и танкеров, курсирующих по морям. Когда критерием жизненного успеха становится принцип «потреблять больше, потреблять активнее, потреблять разнообразнее», весь мир становится рынком, который поставляет потребителю как можно более доступные товары в возможно большем количестве. Заметим, что изначально морская экспансия Запада также работала на потребительские задачи: европейскую пресную пищу можно было есть с большим трудом, вследствие чего требовалось доставлять ценившиеся на вес золота заморские пряности.

В современном мире нет лучшего средства перемещения огромного количества груза по оптимальной цене, чем контейнеровоз. Именно интермодальный контейнер, изобретенный после Второй мировой войны, следует считать настоящим символом глобализации. Как и несколько столетий назад, доступ к морским коммуникациям остается одной из базовых предпосылок национального благополучия. Если сопоставить данные об уровне экономического развития с картой мира, то мы увидим, что абсолютное большинство беднейших стран не имеет выхода к морю. Это практически аксиома мировой экономики.

Если на секунду представить себе, что в один день по морю будут проложены железные или автомобильные дороги, по которым будут перевозиться те же самые грузы, что раньше доставлялись судами, то на следующее же утро в глубочайший кризис погрузится вся мировая экономика, потому что основная масса населения даже в наиболее богатых странах будет вынуждена заменить привычный завтрак, приготовленный из недорогих продуктов со всех уголков мира, на хлеб и воду. Паника в европейских супермаркетах в 2022 году, когда возникла угроза остаться без российских энергоносителей и пшеницы, лишь в малом масштабе демонстрирует то, что может начаться в случае коллапса морских перевозок.

Однако современная глобальная экономика – это не только перемещение товаров, но и огромный финансовый сектор, обслуживающий реальные промышленные и торговые отрасли. Стабильность на море напрямую влияет и на него – и здесь, возможно, Запад еще более уязвим. Механизмом передачи риска служат гигантские страховые компании, обслуживающие судоходные компании и вместе с тем связанные с огромным количеством других фирм из различных отраслей экономики. Масштабы угрозы стали понятны еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг., когда обе воюющие стороны принялись наносить удары по танкерам, следовавшим через Персидский залив.

Страховые ставки, до этого находившиеся на чрезвычайно низком уровне, взлетели в одночасье, над страховщиками нависла угроза краха, а с ними начало лихорадить весь финансовый рынок. Пришлось подключаться администрации Р. Рейгана, которая ввела в действие дорогостоящий антикризисный план. Особо подчеркнем: Вашингтону пришлось спасать мировой финансовый сектор после того, как два государства в рамках регионального военного конфликта атаковали судоходство на единственной, пускай и крайне важной, линии коммуникаций.

Не исключено, что значимость коммерческого судоходства в ближайшем будущем еще более вырастет не только из-за экономических соображений, но и вследствие возрастающей тенденции повышения экологичности транспорта. Современные судовые двигатели едва ли можно назвать экологичными, уже разрабатываются реалистичные проекты «зеленых» грузовых судов, работающих, например, на силе ветра (разумеется, не парусных) или солнечной энергии. Трудно представить, например, коммерчески успешные самолеты или поезда, приводимые в движение ветром или солнцем.

Влияние морского фактора на современный мир можно проследить не только в разрезе грузоперевозок. По мере развития геологических изысканий и появления новых добывающих технологий становится понятно, что морское дно – это настоящая кладовая ресурсов, которая станет все более желанной по мере истощения месторождений на суше. И это не только традиционные нефть и газ, но и, например, редкоземельные металлы, без которых немыслима современная высокотехнологичная экономика.

Итак, стабильность в Мировом океане – это краеугольный камень современной западной цивилизации. Справедливо будет сказать, что сегодня мы наблюдаем продолжение многовековой тенденции, о которой писал Мэхэн. И эту тенденцию нельзя не учитывать нашей стране. Обозначенная еще в XIX столетии британскими стратегами цель остается во многом неизменной – не дать России развернуться на просторах Мирового океана. Это не означает, что НАТО в обозримой перспективе решится открыто охотиться за судами под российским флагом. Однако в современной морской экономике достаточно, чтобы судно не пришло вовремя в порт, не смогло быстро разгрузиться и, самое главное, чтобы российские грузы и их поставщики стали «токсичными» для международных партнеров. А этого вполне можно добиться, на систематической основе создавая опасные «недоразумения» для российских торговых судов, проводя рискованное маневрирование вблизи них, останавливая их под благовидными предлогами вроде ликвидации техногенных аварий на море. События последних лет и месяцев, включая целый ряд происшествий с российскими судами, вполне подтверждают эти выводы.

Сказанного достаточно, чтобы сделать вывод о том, что в современной геополитической ситуации России жизненно важно не только контролировать ближнюю морскую зону, рядом с собственным побережьем, но и уверенно присутствовать в более отдаленных районах Мирового океана. Государственный флаг Российской Федерации будут безусловно уважать во всех регионах мира лишь тогда, когда в любой момент вблизи морского побережья может показаться корабль под Андреевским флагом.

Однако было бы ошибкой думать, что России необходимо наращивать свое присутствие на морях лишь для того, чтобы защититься от агрессивных действий Запада. Следует подумать и о более долгосрочной, исторической перспективе. Весьма сомнительно, что глобализация и лежащая в ее основе экономика неограниченного потребления будут процветать вечно. Такие же иллюзии рождались на Западе еще во время первой волны глобализации, локомотивом которой, как мы помним, стала Англия и ее морская торговля. Тогда, в конце XIX века, многим казалось, что мир будет становиться все более тесным, по морям под бдительным надзором сотен британских броненосцев и крейсеров будут ходить все более многочисленные торговые суда – и люди во всех странах будут жить с каждым годом все благополучнее. Совсем смелые мыслители, вроде британского журналиста Н. Энджела, опубликовавшего в 1910 году свою книгу «Великая иллюзия», и вовсе утверждали, что в таких условиях войны прекратятся – ведь мир так тесно опутали узы торговли, что воевать стало попросту разорительно. Какие события последовали вскоре – напоминать излишне.

По всей вероятности, похожие «великие иллюзии», возникшие уже в конце XX века (вроде доктрины «конца истории»), тоже не выдержат испытания временем. Уже сегодня мы видим, как буксует и экономика глобализации, и ее моральные и политические основы. Далеко не все человечество готово втиснуться в узкие рамки неолиберальной модели, обменяв свободу и самобытность на дешевые и разнообразные материальные блага. И далеко не все государства готовы до бесконечности мириться с миром, основанным на гегемонии Запада. Тем более, что внутренних проблем в западном лагере становится все больше и больше. Рухнет ли Запад под их тяжестью? Вполне возможно, что нет, однако есть большая вероятность, что он тихо сойдет с мировой арены, поскольку статус гегемона ему будет больше не по карману. Первой и главной жертвой этого решения станут флоты, содержание которых десятилетиями лежит тяжелым бременем на западных экономиках.

Возможный уход США из Мирового океана вообще станет концом целой эпохи. Набирающий силу американский изоляционизм, отражающийся в том числе во внешнеполитической доктрине Д. Трампа, несовместим с сохранением огромных и запредельно дорогих ВМС, поддерживающих западный миропорядок во всех уголках Мирового океана. И если доктрина Мэхэна стала символом той эпохи, когда США перешли от своего изначального изоляционизма и заявили претензии на глобальное лидерство, то обратный процесс вновь заставит вспомнить об идеях этого американского мыслителя. В Мировом океане быстро образуется военно-политический вакуум, который рискует превратиться в арену соперничества между новыми центрами силы (в том числе – вчерашними союзниками Вашингтона), далеко не всегда дружественно настроенными по отношению к России. Это могут быть не только суверенные государства, но и негосударственные игроки – транснациональные корпорации, преступные или террористические группировки.

Как показывает опыт действий хуситов в Йемене, торговое судоходство в важных морских районах вполне можно парализовать с берега, даже не имея под рукой современных, высокотехнологичных и чрезвычайно дорогих противокорабельных ракет, торпед, мин, безэкипажных катеров. По мере того, как с закатом эпохи глобализации будет распадаться нынешняя система международной морской безопасности, на карте мира будут появляться все новые и новые районы, опасные в том числе для российских судов, которые могут стать отличной мишенью не столько для геополитических, сколько для экономических конкурентов нашей страны. А это будет означать серьезные затруднения в деле реализации российских планов по установлению устойчивого сотрудничества с заинтересованными партнерами в отдаленных странах и регионах мира.

Без развитой морской мощи России придется ограничивать основную часть своих торговых операций считанным количеством направлений, в основном в близлежащих регионах. В то же время такие обширные и богатые, а также стремительно растущие и богатеющие рынки, как Южная и Юго-Восточная Азия (например, АСЕАН), Африка, Латинская Америка, без устойчивого морского сообщения останутся для России труднодосягаемыми в экономическом смысле. Однако без прямого обмена реальными, физически осязаемыми товарами по-прежнему невозможна эффективная дипломатия. Любые политические контакты, любые переговоры должны подкрепляться взаимовыгодным перемещением ресурсов между договаривающимися сторонами – лишь тогда под дипломатию подводится прочный базис. А море было и на длительную перспективу останется главным способом такого перемещения ресурсов.

* * *

Россия выступает за упразднение однополярного мироустройства ради построения многополярного мира, в котором без внешнего диктата со стороны «мирового полицейского» смогут развиваться равноправные игроки и центры силы. Однако для того, чтобы прочно удерживать достойное место в этом мироустройстве, эффективно отстаивать статус великой державы и обеспечивать геополитическое, экономическое и, что немаловажно, культурное присутствие в ключевых регионах мира, России потребуется не только продолжать наращивать собственную морскую мощь, но и совершенствовать ее качественный облик.

Сегодня в распоряжении ВМФ России находятся технически совершенные корабли, оснащенные современным оружием и укомплектованные превосходно обученными экипажами. Все это – совершенно необходимые условия выживания в глобальной геополитической конкуренции для великой державы, которой является Россия. Однако для того, чтобы добиться решающего и при этом долгосрочного успеха в такой борьбе, одних фрегатов и подводных лодок недостаточно. Морская мощь – комплексное понятие, которое подразумевает способность не только эффективно защищать национальные интересы на морях силой оружия, но и активно включаться в мировую морскую торговлю, освоение морских минеральных и биологических ресурсов, научное исследование Мирового океана. История учит нас, что хотя морскую мощь государства в теории можно рассматривать как состоящую из отдельных компонентов, в реальности она является единым целым, которое всегда больше, чем просто сумма входящих в него частей.