К 80-летию образования атомной отрасли России

Заглавие этой статьи повторяет заглавие статьи первого «атомного» министра России академика В.Н. Михайлова, опубликованной в 1994 году в специальном выпуске журнала МИД РФ «Международная жизнь», посвященном Минатому России. В начале ее было сказано:

«У отечественной атомной промышленности – своя история и свое настоящее. Я и мои коллеги уверены, что есть у нее и будущее – масштабное и значительное. Но для того, чтобы это будущее было достойно прошлого, надо немало потрудиться и нам, и всем тем, кто заинтересован в стабильном, справедливом и предсказуемом завтрашнем дне всей планеты.

История распорядилась так, что ядерная наука с самого начала выхода на широкую арену оказалась связанной, прежде всего, с атомным оружием. Однако современная физика в качестве своей магистральной задачи видит созидание на путях научно-технического прогресса, исходя из понимания целостности мироздания. И поэтому она носит характер синтетический, объединяющий. Надеюсь, что мировое сообщество по мере избавления от старых догм и зашоренности все более отчетливо будет сознавать именно эти, созидательные возможности и успехи нашей науки, науки освоения ядерной энергии и космического пространства, микроэлектроники и интеллектуальных вычислителей, лазерной техники и радиационной медицины, термоядерной энергии синтеза ядер, одним словом, технологий XXI века».

С момента написания этих слов прошло более тридцати лет. Не все надежды и ожидания В.Н. Михайлова оправдались, мир повели не по пути ослабления напряженности, а по пути новой конфронтации, попыток диктата и ослабления России. Тем актуальнее звучат давние мысли, которые обращены в конструктивное будущее отрасли, России и мира, и о которых уместно напомнить сегодня, когда Государственная корпорация «Росатом» отмечает 80-летие со дня учреждения первых государственных органов с задачей развертывания в СССР масштабных работ по овладению атомной энергией.

20 августа 1945 года Постановлением Государственного комитета обороны № 9887сс/оп был создан Специальный комитет с чрезвычайными полномочиями для решения любых проблем Уранового проекта под председательством Л.П. Берии, в который входил и И.В. Курчатов – научный руководитель проблемы.

30 августа 1945 года во главе с Б.Л. Ванниковым было образовано Первое Главное управление при Совете Народных Комиссаров СССР для повседневного руководства организацией атомной промышленности, координации всех ведущихся в стране научно-технических и инженерных разработок.

При этом День работника атомной промышленности отмечается 28 сентября, поскольку в этот день в 1942 году за подписью Сталина было принято Распоряжение Государственного комитета обороны № 2352сс «Об организации работ по урану». Уже такая перекличка дат показывает, что понимание значения Атомной проблемы было осознано в Советском Союзе на высшем государственном уровне вовремя, несмотря на тяжелейшие времена. Показательно, что в Распоряжении ГКО от 28 сентября 1942 года речь шла сразу и о военной, и о мирной, энергетической стороне Проблемы.

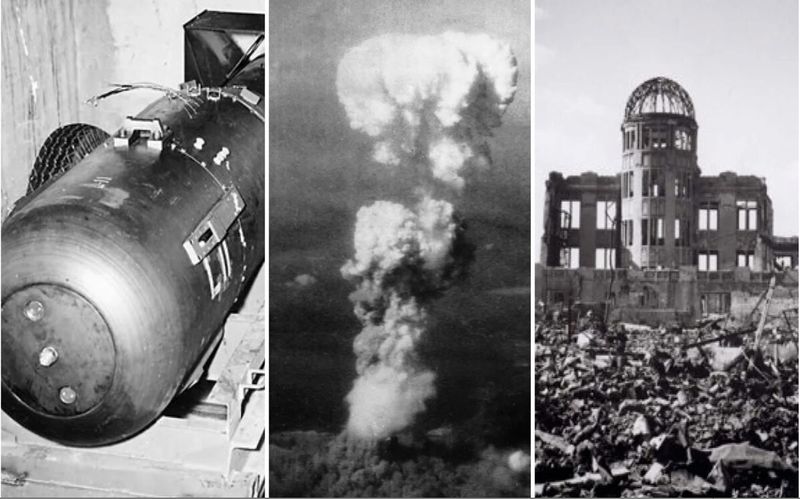

Однако начинался Атомный проект как чисто оружейный, причем в каждом из его аспектов на всех уровнях присутствовали и высокая гражданственность в сочетании с чувством долга и ответственности, и повседневный – без преувеличения – героизм. Когда пишут о начальной поре Атомного проекта и его вершине – заряде РДС-1 для атомной бомбы, созданном у нас в Сарове и испытанном в Казахстане в 1949 году, не часто крупным шрифтом выделяют проблему наработки советского плутония. А первые промышленные количества плутония достались стране ценой, исчисляемой не только рублями и нормо-часами, но и ценой тех человеческих жизней и подорванного здоровья, которыми было заплачено за советский плутоний персоналом плутониевого комбината № 817.

Да, по атомным технологиям было добыто разведкой много ценной документации. Однако вот что заявлял руководитель Манхэттенского проекта США генерал Гровс в 1945 году: «Только те, кто работал на строительстве атомных заводов, знают, насколько это сложно и какая требуется почти неосуществимая точность. Только им также известен тот факт, что неправильная работа какой-нибудь небольшой детали выведет завод из строя на несколько месяцев».

И если мы обратимся к воспоминаниям Героя Социалистического Труда Б.В. Броховича, строителя комбината № 817, то поймем полный смысл заявления генерала Гровса.

При чтении описания того, как сложно и опасно шла наладка первого советского промышленного реактора «А» («Аннушки»), даже далекого от техники человека может начать бить нервная дрожь. Уже в первые сутки работы реактора на проектной мощности начались радиационные аварии, связанные с образованием так называемых «козлов», когда разрушенные урановые блоки спекались с графитом. Историк и ветеран отрасли А.К. Круглов пишет: «Влага в графите изменяла его физические свойства, и при сильном «замачивании» графитовой кладки в реакторе могла просто прекратиться цепная ядерная реакция… В установленных в реакторе алюминиевых каналах в первой загрузке не была анодирована поверхность труб. При попадании воды в графитовую кладку из-за контакта «графит – вода – алюминий» возник интенсивный коррозионный процесс, и уже в конце 1948 года началась массовая протечка труб... Эксплуатировать реактор с этими трубами стало невозможно. 20 января 1949 года реактор был остановлен на капитальный ремонт. Возникла сложнейшая проблема, как заменить такие каналы и сохранить все ценные урановые блоки».

А ведь по проблеме реактора разведка направляла Курчатову вроде бы представительные материалы.

Тогда во всей остроте встал вопрос: или остановить реактор на длительный период – по оценке главного конструктора Бомбы Ю.Б. Харитона на год, или спасти урановую загрузку и сократить потери в наработке плутония. Выбрали второе. И речь – о проблемах с реактором в январе того 1949 года, в августе которого был испытан РДС-1, разработка которого тоже героически велась в нашем саровском КБ-11. Надо было спешить – на всех участников советского Атомного проекта от Сталина, Берии, Ванникова, Курчатова, Харитона, до рядового сменного инженера управления реактором и инженера-конструктора КБ-11 нажимала внешнеполитическая и военно-политическая ситуация, создаваемая угрозой агрессии Запада и планами атомного уничтожения России.

У нас в стране ядерная физика зарождалась в довоенные годы. Велики здесь заслуги Ленинградского физико-технического института во главе с академиком А.Ф. Иоффе. В Физтехе начинали свой путь «атомные» академики И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Н.Н. Семенов, А.П. Александров, А.И. Алиханов. Это были ученые-созидатели, внесшие неоценимый вклад в прогресс науки. Они и крупнейшие отечественные ученые И.Е. Тамм, Л.Д. Ландау, В.Г. Хлопин, А.Н. Тихонов, А.А. Самарский, И.М. Гельфанд, А.А. Бочвар, М.В. Келдыш, Г.Н. Флеров, Я.Б. Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий, И.К. Кикоин, Л.А. Арцимович, А.П. Виноградов, К.И. Щелкин и другие составили костяк научного руководства новой отрасли. Вначале атомщики решили задачи создания ядерного оружия, а затем перешли и к задачам мирного использования атомной энергии – как в области энергетики, так и промышленных ядерных взрывов.

Как уже было сказано, в августе 1945 года был образован межведомственный орган по координации атомных работ – Первое главное управление (ПГУ) при Совете Министров СССР, а уже в декабре 1946 года в Москве был пущен первый на Европейском континенте реактор с управляемой цепной реакцией деления ядер урана. Для страны, перенесшей самую жестокую за свою историю войну, задача была не из легких – сконцентрировать развитие фундаментальной науки в такой определяюще важной для технического прогресса области, как физика, и параллельно решать жизненно насущные задачи оборонного характера. Это придало только еще создаваемой отрасли уникальную комплексность.

Даже в трудное послевоенное время Советский Союз занимал передовые научно-технические позиции в мире в ряде областей фундаментальной физики и математики. Положительные результаты дала традиционная государственная политика всемерной поддержки фундаментальных наук, благодаря которой были созданы такие первоклассные научно-исследовательские институты как Радиевый институт Академии наук, Физический институт Академии наук имени П.Н. Лебедева, Институт химической физики и другие.

19 сентября 1945 года под председательством ректора Чикагского университета Р. Хатчинса открылась секретная конференция ведущих ученых США, где центральным стал вопрос – когда Советский Союз создаст свою атомную бомбу? Сроки назывались разные, и те, кто был склонен их растягивать, ссылались на неразвитость промышленного потенциала СССР. Однако незадолго до этого побывавший в СССР выдающийся 64-летний физик и физикохимик Ирвинг Ленгмюр, нобелевский лауреат 1932 года, тогда – заместитель директора исследовательской лаборатории «Дженерал электрик», заявил, что Советский Союз обладает огромным промышленным потенциалом, а его наука пользуется беспрецедентной среди всех остальных стран поддержкой со стороны правительства. На создание советской Бомбы Ленгмюр отводил пять лет. Реальным оказался срок в четыре года, и как раз примерно год «сэкономила» советской науке разведка.

Способность сосредотачивать ресурсы на главных направлениях развития науки и техники позволила создать новую индустрию и в кратчайшие сроки получить ряд новых, чрезвычайно сложных и квалифицированных производств. Организаторы промышленности инженеры М.Г. Первухин, В.А. Малышев, А.П. Завенягин, П.М. Зернов, Б.Г. Музруков, Е.П. Славский, Н.Л. Духов, В.И. Алферов и другие выдающиеся наши соотечественники вложили много сил и умения в дело становления новой отрасли.

Автор книги о научном руководителе Манхэттенского проекта Оппенгеймере Мишель Рузе отмечал в 1962 году: «Советская ядерная физика начала свое развитие примерно в 1930 году… Первый циклотрон в Европе, построенный еще до циклотрона Фредерика Жолио в Коллеж де Франс, начал действовать в Радиевом институте… Другой циклотрон был построен накануне войны в Ленинградском физико-техническом институте… Курчатов и Френкель примерно в одно время с Бором и Фришем дали теоретическое обоснование распада ядра урана…». Однако многое порушила война, а многого мы просто не имели. Вот что говорилось в материалах «Сборника по истории овладения атомной энергией в СССР», подготовленных в 1952-1953 гг. по указанию и под редакцией Л.П. Берии, о проблеме новых материалов и химикатов:

«Получение чистого металлического урана для атомных агрегатов требовало очень чистых химических реагентов и реактивов. Необходимо было организовать производство металлического кальция, без которого нельзя было организовать получение урана в металлическом виде. До начала второй мировой войны во всем мире было только два завода, изготовлявших металлический кальций: один завод во Франции и один в Германии... В 1939 году, еще до оккупации Франции немецкой армией, американцы по технологии, полученной из Франции, построили свой завод по получению металлического кальция... В Советском Союзе производства металлического кальция не было... <...> В Соединенных Штатах имеется более десятка фирм, занимающихся изготовлением химически чистых реагентов и реактивов. В число этих фирм входят такие концерны как «Дюпон де Немур», «Карбид энд Карбон корпорейшн», ...связанные с немецким концерном «И.Г. Фарбенидустри»... Перед советскими химиками стояла задача – создание производства многих десятков химических веществ исключительно высокой степени чистоты, совершенно ранее не изготовлявшихся в стране... Эту задачу советские химики должны были решать самостоятельно».

Из скупых, документально точных строк видно, что атомная отрасль Российского государства возникала и развивалась в нелегких и драматических исторических условиях. За 80 лет она прошла все так же непростой, однако – и яркий путь, сохраняя значение становой отрасли Державы. Даже самое краткое перечисление лишь некоторых ее достижений звучит, вне сомнения, эпохально: ядерное и термоядерное оружие, ядерная энергетика, мощнейшие ускорители элементарных частиц, космические и судовые энергетические установки, ледокольный атомный флот… А также: металлургия и производство драгоценных и редкоземельных металлов, сверхчистые материалы и сплавы, и многое другое, без чего не может быть впечатляющих успехов в науке, технике, и на чем базируется мощь передовых стран мира. Советский Союз провел и программу мирного использования ядерных взрывов, поражающую даже искушенное воображение – так масштабно она была задумана и реализована. Был накоплен богатый опытный материал по разного рода взрывным технологиям.

Три десятилетия назад, академик В.Н. Михайлов писал: «Пожалуй, главным «золотом», добытым отечественными атомщиками, стали надежно обеспеченный национальный суверенитет и сам наш, некогда «секретно знаменитый» Средмаш, наша отечественная ядерная индустрия, и ее люди, без которых невозможны ни научный порыв, ни успехи, ни достижения, – специалисты высокого технического уровня и технологической дисциплины». Сегодня мы можем эти слова повторить, помня о прошлом, решая сегодняшние проблемы и уверенно глядя в будущее.